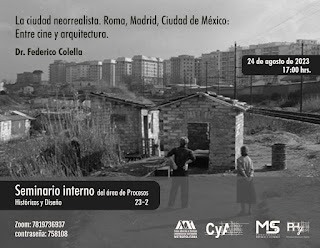

La ciudad neorrealista. Roma, Madrid, Ciudad de México: Entre cine y arquitectura. Dr. Federico Colella. Un comentario

La ciudad neorrealista.

Roma, Madrid, Ciudad de México: Entre cine y arquitectura. Dr. Federico Colella.

Un comentario.

Kevin Eduardo Vázquez Arroyo*

Como parte del seminario del área

de investigación, Procesos Históricos y Diseño de la UAM Xochimilco, el pasado

24 de agosto el Dr. Federico Colella de origen italiano y docente del

Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Anáhuac, presentó vía remota una

muy breve, pero no menos interesante, muestra de su tesis doctoral “La

ciudad neorrealista. Territorio, iconografía y mapas de Madrid y Roma”. Su

trabajo parte de un movimiento cinematográfico de mitad del siglo XX, el

neorrealismo italiano, que surgió como respuesta a la narrativa grandilocuente

que era la constante en el cine durante el fascismo de Mussolini. El

neorrealismo muestra la realidad italiana de la posguerra, con los problemas de

los derrotados las guerras: dolor, pobreza y desorganización.

El análisis de Federico

Colella nos muestra cómo un movimiento artístico profundiza en la exploración

urbana, mostrándonos las entrañas de la ciudad romana fuera de la

monumentalidad a la que estamos acostumbrados. Las películas neorrealistas ven

a las periferias de la ciudad como motor de inspiración artística, porque las

historias que ahí se desarrollan son muy diferentes a las del centro, podemos

ver desde inmuebles afectados por la guerra, la delincuencia y la crisis de la

vivienda en esa época. En estas historias estaba permitido no tener un final

feliz porque sencillamente, casi como documental, así era la vida en ese

momento.

Los paisajes entrópicos que se

presentan en el neorrealismo traen consigo la esencia de dos eras, la de un

supuesto progreso fascista mostrando elementos constantes en las obras como

andamios y estructuras desnudas de lo que pudo ser, proyectos frustrados. Por

otro lado, la crudeza de la destrucción y sus ruinas. Si bien el movimiento

artístico nace en Italia, Colella identifica las relaciones entre el cine

italiano de la posguerra y el cine español que entra al fascismo. En esta

comparación ubica los paralelismos cinematográficos de ambos movimientos

llegando a un punto común.

Es valioso comentar la

metodología aplicada en el análisis, con cartografía de Roma y Madrid nos

muestra el mapeo de las escenas con los recorridos realizados por los actores,

esto nos da una idea de cómo el espacio urbano es clave en la representación de

su realidad, y donde podemos ver, en un segundo plano, el movimiento de las

actividades reales de la gente. En ese sentido, también es importante mencionar

el conteo métrico de los desplazamientos ayudando una vez más a notar cómo

cambia y se desarrolla el plano a lo largo de las escenas.

Sin duda un trabajo que nos

recuerda la riqueza artística que aporta el cine a la vida, y mejor aún, a la

arquitectura y el urbanismo siendo un medio de reflexión y análisis de los

espacios que habitamos en momentos determinados.

Agosto de 2023

*Arquitecto y estudiante de la

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño. UAM Xochimilco.

El papel de las mujeres en la

consolidación del cine mudo en México

Aura Mariana García Morales*

La

intervención de las mujeres en el cine mexicano ha sido constante —como

camarógrafas, productoras, compositoras, guionistas y directoras—; no obstante,

la historia que repasa el génesis del cine en México se ha encargado de otorgar

mayor peso a otros nombres. Este breve artículo tiene como objetivo hacer una

retrospectiva de las cineastas que participaron en la consolidación del cine

mudo en México.

Las

hermanas Ehlers, Adriana y Dolores, trabajaron juntas durante toda su carrera y

son consideradas pioneras en distintas áreas del quehacer cinematográfico [1]. Fundadoras

de Casa Ehlers, su trabajo consistió principalmente en filmar documentales,

pero también trabajaron en laboratorios fotográficos, comerciaron con cámaras y

proyectores y publicaron la Revistas Ehlers donde semanalmente

recapitulaban noticias recientes. Por desgracia, la mayoría de su trabajo

fílmico se quemó en el incendio de la Cineteca Nacional (1982).

Cándida

Beltrán Rendón dirigió El secreto de la abuela, en 1928. Esta sería su

única película, pero pese a no tener experiencia previa en el cine o en el

teatro, Cándida no solo fungió como directora sino también como productora,

escenógrafa y actriz [2].

Carmen

Toscano, quien dedicó su juventud a la poesía y literatura, incursionó en el

cine en 1941 cuando fue guionista, productora y editora del documental Memorias

de un mexicano (1950) [3]. En1959, René Cardona adaptó su guion de “La

Llorona” y en 1976, dirigió el semi-documental Ronda revolucionaria

—escrito por Matilde Landeta—. Carmen, una de las figuras representativa del

movimiento de difusión y preservación del cine mudo, dedicó la mayor parte de

su vida a su obra y a la de su padre, Salvador Toscano Barragán.

Adela

Sequeyro, quien comenzó su carrera como periodista, dirigió Más allá de la

muerte (1935) y La mujer de nadie (1937), que consolidaron su

importancia dentro de los primeros años del cine mexicano. Posteriormente,

dirigió Diablillos de arrabal (1938) y, tras haber hecho una gran

producción, la crisis económica la llevó a perder los derechos de su obra por

lo que su nombre fue destituido. Después de este incidente, dedico el resto de

su vida al periodismo [4].

Herminia

Pérez de León, o Mimí Derba, fue una cantante que logró saltar del teatro al

cine mudo con éxito [5]. En 1917, junto con Enrique Rosas, estableció Azteca

Films donde escribió y codirigió La tigresa (1917); y tras producir

cinco filmes, Azteca Film se declarará en bancarrota. Esta desilusión la llevó

a alejarse temporalmente del cine, pero finalmente actuó en la primera película

sonora Santa (1931).

Elena

Sánchez Valenzuela, fundadora del primer archivo cinematográfico en México [6],

fue una periodista, actriz y documentalista. Durante la época del cine mudo,

actuó en distintos filmes, pero su rol como directora comenzó en 1936 cuando

dirigió y filmó Michoacán, que formaba parte de Brigadas

cinematográficas, un proyecto comisionado por el presidente Lázaro Cárdenas.

No

obstante, otras mujeres también contribuyeron a la consolidación del cine mudo

en México bajo diferentes títulos. Cube Bonifant [7], una de las primeras

críticas de cine en publicar su trabajo, y Adelina Barraza [8], una de las

primeras mujeres en ser propietarias de un espacio de proyección cinematográfica;

también fueron figuras destacadas de los primeros años del cine nacional.

Adriana y Dolores Ehlers.

Fuente: Instituto Mexicano de Cinematografía.

Elena Sánchez Valenzuela.

Fuente:

[1]

http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A261708

[2]

https://wfpp.columbia.edu/pioneer/ccp-candida-beltran-rendon/

[3]

https://literatura.inba.gob.mx/ciudad-de-mexico/3998-toscano-carmen.html

[4]

http://correcamara.com/inicio/int.php?mod=perfiles_detalle&id_perfil=20555

[5]

http://www.elem.mx/autor/datos/131618

[6]

https://wfpp.columbia.edu/pioneer/ccp-elena-sanchez-valenzuela/

[7]

http://www.elem.mx/autor/datos/108275

Noviembre 2022